Economía de Guerra. ¿Cuál es su significado, en términos económicos y de planificación?

Según el resumen publicado en Cubadebate, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, en las conclusiones del balance de trabajo de 2024 del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), llamó a que desde ese organismo se actúe en consecuencia con la economía de guerra que vive la nación, insistiendo en asumir como hilo conductor el programa aprobado para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en 2025.

En la reunión, según la misma fuente, el jefe de Gobierno reconoció que los resultados alcanzados el pasado año distan mucho de lo que se requiere para reimpulsar, recuperar y fortalecer la economía desde el trabajo de ese organismo.

Cabría preguntarse si el concepto de “economía de guerra” es el adecuado para definirle al MEP la estrategia que debe proyectar para sacar al país de la crisis. En mi opinión, el concepto de “resistencia creativa” sería el más correcto, pues supondría planificar cómo dejar atrás la actual contingencia y ponernos nuevamente en la vía del crecimiento y el desarrollo. Es un concepto dinámico, el de economía de guerra es estático, solo de intransigencia, no implica buscar las vías para salir de la trinchera y comenzar a avanzar.

La planificación de la economía cubana ha estado lastrada por concepciones erróneas que nos hemos demorado demasiado en erradicar, al menos 35 años. Y no puede erradicarlas solo el MEP, pues no son concepciones técnicas, sino de economía política, que han sido superadas por otros partidos y países socialistas, y eso les ha permitido comenzar a crecer para salir del subdesarrollo y la pobreza.

Nosotros los cubanos no hemos tenido el valor político de reconocer su existencia objetiva, debatirlas a fondo y superarlas para poder salir adelante en la construcción económica socialista.

Fue el Partido Comunista Chino el que encontró dónde estaba el error y tuvo la valentía política de afrontarlo y asumirlo, lo que constituyó, sin duda, el principal aporte histórico de esa organización y de ese país a la teoría de la construcción del socialismo.

Le siguió Vietnam, que en solo 30 años ha dado un salto económico monumental en beneficio de su pueblo, demostrando que la interpretación marxista de reconocer el funcionamiento del mercado en la construcción socialista es la que realmente hace viable que, en vez de la burocracia, sean la clase obrera y los trabajadores quienes hagan posible que la economía comience a funcionar, poniendo en evidencia todas las posibilidades de las fuerzas productivas.

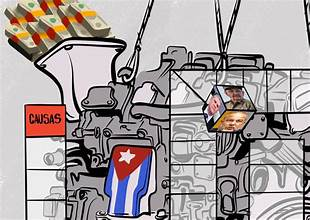

Estamos posiblemente en el momento más difícil, complicado y peligroso que haya tenido que enfrentar la Revolución cubana en sus 65 años de su existencia. La acumulación de sanciones del Gobierno de los Estados Unidos durante todo ese periodo, con la intención de que el Gobierno cubano pierda el apoyo del pueblo y claudique, unido a errores innegables en la conducción de la economía en la última década, ha llevado a una situación de falta de credibilidad en una parte no despreciable de la población que históricamente apoyó sin reservas a la Revolución y que se incorporó a todas las tareas, incluidas las internacionalistas.

Estoy convencido, como economista y como revolucionario, de que no hay otra opción en la situación actual de la economía cubana, que introducir el mercado en las relaciones entre las empresas estatales, las privadas y la población. Quien demore esta decisión, por incomprensión, tozudez o ignorancia, tendrá que cargar con la responsabilidad histórica de lo que ocurra no solo en Cuba, sino de que se pueda mantener la opción socialista en el mundo que va surgiendo.

En mi opinión, Cuba no podrá incorporarse ni integrarse como socio a los BRICS sin que sus empresas produzcan para el mercado. Tampoco podrá hacerlo si el Banco Central no establece una tasa de cambio oficial del peso cubano con las principales monedas internacionales, sin ello no será posible comerciar. Y para Cuba, con lo que nos viene para arriba, la principal y casi única alternativa viable serán los BRICS.

¿Se han puesto a pensar que pasará con la economía europea cuando la administración de Trump comience a aplicarle tarifas arancelarias del 25%? ¿Y con Canadá? ¿Y con México? ¿Y qué efecto tendrá todo eso en el precio del petróleo y de las materias primas de importación imprescindibles para que funcione la economía cubana? ¿Y cómo las empresas cubanas estatales y privadas podrán comerciar sin una tasa de cambio oficial?

A los que se asustan cuando oyen hablar del mercado como única solución para reflotar la economía subdesarrollada cubana —quizás intoxicados todavía por la lectura de viejos de textos soviéticos, que no se referían nunca a la Nueva Política Económica (NEP) de Lenin, y cuando lo hacían consideraban que era un paso atrás estratégico, y para los cuales el mercado era equivalente a capitalismo— habrá que hacerlos razonar y ponerlos ante los hechos de la situación real y de los peligros que nos acechan.

Introducir el mercado en las relaciones entre las empresas y la población, regulado por una planificación estatal, con la participación creciente del pueblo y sus instituciones democráticas desde los municipios hasta la Asamblea Nacional, no nos conducirá al capitalismo, que conocimos los más veteranos y que conocen y sufren las masas en la mayoría de los países de nuestra América y del mundo subdesarrollado. El mercado, como parte del ordenamiento planificado y socialista de la economía, regulado y bajo el control de instituciones democráticas, no nos conducirá jamás al capitalismo.

Por otra parte, esta situación de carencias y de dificultades de todo tipo tampoco es socialismo. No ofrece una perspectiva creíble para la mayoría del pueblo. El mercado, operando en las relaciones entre las empresas estatales, privadas y cooperativas, y la población, producirá riquezas que, si son bien conducidas por una planificación no burocrática, controlada por instituciones realmente democráticas, basada en las realidades del país y en sus potencialidades, permitirá construir una economía sólida que pueda encaminarse hacia un socialismo sostenible a mediano y largo plazo. Seríamos capaces, sin duda, de crear una economía socialista de nuevo tipo, cubana, organizada según las características e idiosincrasia de su pueblo e historia. A su vez, habría que modificar profundamente los métodos de planificación en las nuevas condiciones en que tendría que desarrollarse la economía cubana.

Es increíble que el país continúe sin producir azúcar. Ese ha sido históricamente el principal renglón exportable y ya no se está produciendo ni para garantizar el consumo nacional. El productor es el principal responsable, pero el planificador es quien no ha garantizado que se puedan adquirir los recursos para producir. Si le falta el combustible o las divisas para comprar sus insumos importados, no es el productor, en la práctica actual, quien debe gestionarlo, es el planificador, pues le aseguró que esos recursos iban a existir, pero no se siente responsable de garantizarlo. Es otro el que se ocupa de importar el petróleo y los insumos necesarios para producir azúcar. El planificador y el aparato estatal asociado sustituyen al mercado y el productor debe quedarse esperando que le lleguen el combustible y demás insumos gestionados por otro que está totalmente ajeno al negocio de producir azúcar.

El problema no debería quedar en el aire. Si al final no hubo combustible ni insumos, falló el plan y dejó de producirse azúcar, pero el planificador encargado de prever que eso podía pasar se contenta con informar que se incumplió el plan de azúcar por dificultades con el combustible y las divisas, se desvincula de lo que pasó, porque realmente no puede hacer otra cosa.

La burocracia, por muy eficiente que pretenda ser, no puede sustituir la gestión del productor, a lo que la obligaría el mercado porque, si no produce, no puede evadir su responsabilidad. Igual ocurre con el turismo. Todos los años se aprueba un plan de ingresos por esta actividad y al final el resultado dista mucho de lo que se aprobó. Es un fallo de planificación ministerial, pero quien le oficializó el plan al turismo es el planificador, por lo que también tendría que responder, aunque no es quien tiene la responsabilidad de que la industria avance.

Planificar no es sumar lo que plantea el productor, es estar seguro de que el objetivo se va a lograr. El desastre de la producción porcina —que se logró planificar y asegurar en medio del periodo especial— ha ocurrido, en mi opinión, por un error de planificación al decidir no comprar pienso de importación para garantizar la alimentación de la masa, principalmente de las reproductoras. No se hizo un análisis a fondo, incluso público, de si en realidad era posible sustituir el pienso basado en maíz de importación, por alimento nacional sin afectar la masa porcina y sus reproductoras.

¿Cuánto le ha costado al país importar pollo para poder darle respuesta al balance cárnico de la población? ¿Cuánto ha costado que se haya perdido una parte significativa de la masa porcina, incluyendo las reproductoras? Queda aún pendiente de dilucidar entre el MEP, la comunidad científica y los productores, públicamente y con todos los datos sobre la mesa, el importante tema de sembrar maíz transgénico, que pudiera ser producido por nuestra biotecnología, para la alimentación de la masa porcina. Son asuntos que no deberían permanecer en los debates en círculos cerrados, sin transparencia.

Para el planificador, el bloqueo no puede ser una excusa. El bloqueo existe objetivamente, pero el planificador, además de buscar e investigar variantes para evitar o disminuir su efecto negativo, está obligado a ser objetivo al calcular su impacto en la producción. Presentar cifras de producción, de crecimientos y de ingresos en divisas que no es seguro que se obtengan, además de un error grave, induce a la dirección del Gobierno y a la Asamblea Nacional a fallos que pudieran ser no solo económicos, sino políticos.

Estoy convencido de que la planificación es un instrumento irrenunciable para que la macroeconomía socialista y su desarrollo hacia etapas superiores sean viables y objetivos, pero requerirá de que, en la microeconomía, en el ámbito del funcionamiento de las empresas y los hogares, el mercado opere en las relaciones entre las empresas y la población.

Son los productores los que garantizan las cifras de producción y los que conocen las dificultades para producir. En vez de desagregar las cifras del plan para discutirlas en las bases productivas, los avances innegables en la informática y las comunicaciones hacen posible que cada empresa proyecte sus planes, los certifiquen y los envíen a los centros planificadores, sin que la burocracia intermedia “les pase la mano”.

Me quedaría agregar mi convicción de que, para planificar en un escenario en que las empresas operen en condiciones de mercado, se requeriría necesariamente de una banca eficiente y bien dotada que opere en iguales condiciones, pero ese aspecto haría este escrito muy largo. Como el tema de la banca en condiciones de mercado puede ser tratado en un artículo aparte, no demoraré en redactarlo y circularlo.

Joaquín Benavides Rodríguez. Ocupó los siguientes cargos: jefe del Departamento Económico del Comité Central (1977- 1980), ministro presidente del Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social de Cuba (1980-1986), ministro de Gobierno, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Dirección de la Economía (1986-1991), viceministro de Economía del Ministerio de Transporte (1991- 2003).