¿Qué es el Trumpismo?

El trumpismo no se limita a mentir, distorsionar, insultar y difamar; destruye las condiciones mismas bajo las cuales la verdad importa.

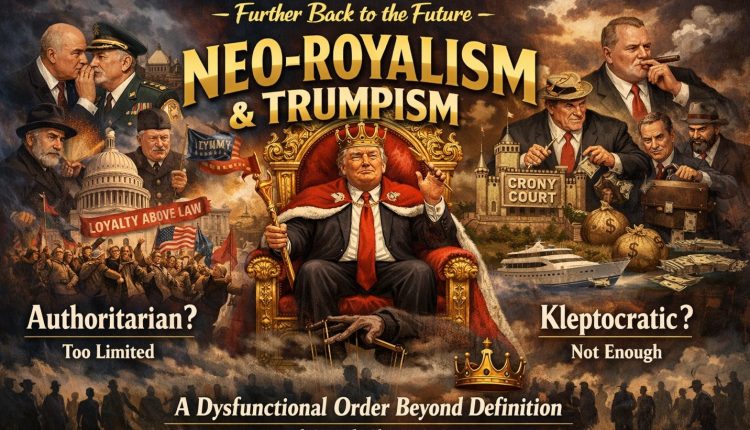

Un artículo reciente de Stacie Goddard y Abraham Newman, Further Back to the Future (Más atrás en el futuro), merece ser más conocido y constituye una buena vía para definir el trumpismo. Para captar lo que hace distintivo a este régimen —y no simplemente malo de maneras ya conocidas— es necesario ir más allá de las etiquetas habituales de los regímenes políticos. El artículo propone el término neorrealismo monárquico. Descriptores como “autoritario” o “cleptocrático” son precisos, pero insuficientes. Lo que caracteriza al trumpismo es la composición general y la lógica de su disfunción, lo que lo hace difícil de describir.

Otros descriptores incluyen “patrimonial”. El poder se trata como propiedad privada. El Estado existe para recompensar la lealtad al gobernante y a su familia y castigar la deslealtad, no para servir a una ley impersonal ni a un propósito público. Los cargos, los indultos, los contratos y la protección se reparten como favores.

El régimen prospera en el espectáculo mientras vacía de sentido a las cosas. Las instituciones, la verdad, las normas e incluso la ideología no son reemplazadas por alternativas; son burladas, degradadas e instrumentalizadas. Nada es sagrado salvo la dominación. Esto es nihilismo performativo.

El trumpismo no se limita a mentir, distorsionar, insultar y difamar; destruye las condiciones mismas bajo las cuales la verdad importa. Los hechos se convierten en señales partidistas. La pericia se vuelve traición. La realidad misma pasa a ser negociable si el líder lo afirma con suficiente estridencia. Se trata de un rasgo singularmente corrosivo desde el punto de vista epistémico, que pone la realidad patas arriba de manera orwelliana.

Los autoritarismos clásicos construyen instituciones paralelas. Trump utiliza sistemáticamente las existentes mientras sabotea su credibilidad —los tribunales, las agencias de inteligencia, las elecciones, el servicio civil—, dejándolas casi intactas en la forma pero debilitadas en autoridad. El trumpismo es contrainstitucional más que antiinstitucional.

El régimen ofrece a sus seguidores recompensas emocionales antes que mejoras materiales: la humillación de los enemigos, la transgresión de tabúes, la crueldad como entretenimiento. El sufrimiento —especialmente de migrantes, minorías o liberales— es intencional, no una consecuencia desafortunada. Llámese Sadopopulismo, el equivalente socializado de schadenfreude.

La represión se externaliza de un modo que podría llamarse autoritarismo caprichoso. El líder señala objetivos y agravios y luego deja que simpatizantes, funcionarios locales, burócratas lacayos, la Migra o actores solitarios lleven a cabo la intimidación y la violencia sin órdenes formales. La negación plausible está garantizada. La insurrección del 6 de enero ejemplifica este fenómeno.

Servir a intereses adinerados y a la desregulación corporativa mientras se mantiene la legitimidad ante las masas mediante mítines, políticas de agravio y guerra cultural convierten al trumpismo en un híbrido oligárquico–plebiscitario. La base tiene su circo y vota; los donantes multimillonarios se enriquecen aún más.

A diferencia del fascismo o del comunismo, el trumpismo no tiene un proyecto coherente para reemplazar el orden constitucional. Busca apropiarse indebidamente de la Constitución, no derrocarla, tratando las restricciones como opcionales y los precedentes como desechables. Es anticonstitucional sin ser ni revolucionario ni contrarrevolucionario. Afirma defender la ley y el orden mientras actúa ilegalmente y desencadena el caos.

Quizá la característica más singular del trumpismo sea su carácter infantilista, que se manifiesta de manera primordial en tres ámbitos: (1) La toma de decisiones es impulsiva, emocional y punitiva, como la de un padre severo. Se exige una lealtad estricta que se mide por la adulación pública y desmesurada de miembros del gabinete obedientes y de comportamiento infantil. La coherencia de las políticas es secundaria frente al manejo del estado de ánimo en un kindergarten. La gobernanza se asemeja más a una familia mafiosa disfuncional de incompetentes que a un Estado. (2) Los pronunciamientos, proclamaciones y directivas —que aparecen en Truth Social antes que en el Registro Federal— se expresan de manera agramatical y a menudo en mayúsculas, formando frases incoherentes rematadas con signos de exclamación. (3) Trump se deleita en recibir reconocimientos que no merece o no ha ganado, incluido el absurdo “regalo” del Premio Nobel de la Paz por parte de María Corina Machado, su imagen en una falsa portada de la edición del 1 de marzo de 2009 de la revista Time, que cuelga en varios de sus campos de golf, y su afición a hacer trampa jugando al golf.

Lo que hace tan difícil nombrar al trumpismo es que el régimen es una forma de depredación posideológica. No es conservador en el sentido burkeano, ni nacionalista en un sentido principista, ni fascista en el sentido clásico. Carece de disciplina, doctrina y proyección de futuro. Sus impulsos centrales son la supervivencia personal y el enriquecimiento mediante la dominación, y todo lo demás —política pública, ley, verdad, aliados, incluso el país— es prescindible.

Esa combinación de mando personal sin ideología, movilizaciones movidas por el odio, corrupción sin edificación institucional y crueldad sin necesidad estratégica, explica por qué se siente a la vez perturbador e inédito, y por qué el lenguaje político ordinario no logra fijarlo. Además, los rasgos de patrimonialismo, corrosión epistémica, sadopopulismo, autoritarismo errático y nihilismo performativo no son anomalías históricas. Son lógicas de gobierno activas, introducidas por el instinto más que por el aprendizaje y la reflexión. Si acaso, hoy son más peligrosas porque ya no son improvisadas. Son iterativas.

Si una sola frase debe hacer el trabajo, podría llamarse al trumpismo un culto de poder personalizado, nihilista y cleptocrático que opera parasitariamente dentro de un cascarón constitucional.

En otras palabras, un culto que los ciudadanos sensatos estamos obligados a derrotar por todos los medios legales y pacificos.