La huella de las intervenciones de Estados Unidos

Durante casi dos siglos, Estados Unidos ha tratado la intervención como un instrumento de política rutinaria, no como una respuesta excepcional ante el peligro.

Cuando los historiadores contabilizan las intervenciones de Estados Unidos en el extranjero, la primera dificultad es decidir qué se clasifica como tal. ¿Deben contarse solo las invasiones y ocupaciones a gran escala? ¿O cada ocasión en que los marines desembarcan, los bombarderos sobrevuelan o las fuerzas especiales operan en suelo extranjero? Si se usa un criterio amplio—toda intervención militar fuera de las fronteras estadounidenses—el registro es asombroso y sigue creciendo.

Ahora hay un nuevo ímpetu contra el coco del momento: Nicolás Maduro. En agosto de 2025 se informó que Trump había firmado en 2020 una directiva que autorizaba la acción militar contra carteles de la droga. Bajo esa hoja de parra “legal”, Estados Unidos aumentó su presencia naval en el mar Caribe, aunque muchos vieron el despliegue como una agitación destinada a intimidar al régimen de Maduro, y Trump ha admitido abiertamente que lo que busca es un cambio de régimen. Cree que una recompensa de 50 millones de dólares a quien proporcione información que lleve a la captura de Maduro será una tentación irresistible para algún cuadro del ejército venezolano. O al menos cree que tal oferta es un recurso escénico eficaz en su teatro de autoengrandecimiento: el vaquero John Wayne que realmente hace algo contra el villano. O ambas cosas.

Lo que no es correcto, ni legal, ni moral, ni justificado, es matar gente a puñados que, aunque sean los peores narcotraficantes del mundo, siguen siendo seres humanos con derechos humanos reconocidos internacionalmente, entre ellos el debido proceso. Incluso si fueran condenados por importar toneladas de drogas a Estados Unidos, los acusados no estarían sujetos a ejecución sumaria, y mucho menos a la negación del derecho a confrontar a sus acusadores, presentar pruebas en su defensa y exigir que la fiscalía, por lo menos, identifique quiénes son los acusados y qué han hecho para merecer el castigo. ¿Recuerdan aquella curiosidad del habeas corpus?

En cuanto a Venezuela específicamente, la Casa Blanca justifica sus acciones no en la directiva de 2020, sino en otra directiva secreta de este año que aborda “amenazas inminentes”. Según el Pentágono, los ataques militares estadounidenses contra pequeñas embarcaciones frente a las costas de Venezuela han matado a decenas de personas hasta la fecha. Estados Unidos afirma que las embarcaciones transportaban drogas y miembros de la banda venezolana Tren de Aragua, pero no ha presentado pruebas. Personas en pequeñas lanchas huyendo de buques de guerra estadounidenses no representan peligro alguno. Aun así, Trump ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA dentro de Venezuela, ha amenazado con una posible intervención terrestre y ha considerado “eliminar” a Maduro. Trump ha recurrido a declarar que Estados Unidos está en un “conflicto armado no internacional” con ciertos carteles latinoamericanos y acusa a Maduro y otros funcionarios venezolanos de participar en el narcotráfico, nuevamente sin ofrecer pruebas. Al caracterizar el conflicto con los carteles, el gobierno presenta a estos grupos como “combatientes ilegales”, lo que permite el uso de la fuerza bajo las leyes de conflicto armado en ciertos casos.

Varios expertos en derecho internacional y nacional, sin embargo, han cuestionado la afirmación del gobierno de Trump de que tiene autoridad legal para tratar a presuntos narcotraficantes como enemigos de guerra en lugar de acusados penales. Señalan que el Congreso nunca ha autorizado un conflicto armado de ese tipo según las leyes estadounidenses.

Según el derecho internacional, un actor no estatal solo puede ser considerado parte legítima de un conflicto armado—y por tanto sujeto a ser atacado por su membresía y no por su conducta individual—si funciona como un “grupo armado organizado” con una estructura de mando unificada y participa en hostilidades militares sostenidas, algo muy lejano a la situación actual.

Trump ha estado ocupado con muchas otras acciones militares nuevas o ampliadas. En 2017 y 2018 las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo dos ataques directos con misiles contra el gobierno sirio en respuesta a los ataques químicos atribuidos al régimen de Assad. En enero de 2020, un ataque con drones de Estados Unidos mató al general iraní Qasem Soleimani en el aeropuerto internacional de Bagdad, acción que elevó significativamente las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Durante su gobierno también aumentaron las operaciones antiterroristas, especialmente los ataques con drones contra al-Qaeda en la Península Arábiga (AQAP).

En su segundo mandato, la administración Trump no perdió tiempo en realizar ataques aéreos y con drones en Somalia dirigidos a filiales del ISIS. En junio de 2025, Trump afirmó haber ordenado ataques con misiles Tomahawk contra tres sitios nucleares iraníes también bombardeados por Israel, lo que intensificó las tensiones entre Estados Unidos e Irán y generó duras críticas internacionales. A comienzos de su primer mandato, también ordenó una incursión conjunta EE.UU.–EAU contra un bastión de al-Qaeda en Yemen (Yakla, provincia de al-Bayda). Las fuerzas estadounidenses sufrieron bajas; se reportaron muertes de civiles. Su administración también intensificó las campañas aéreas y brindó apoyo a la coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen. No menos importante, Trump ordenó una gran campaña aérea y naval (marzo–mayo de 2025) contra las fuerzas hutíes en Yemen, atacando sistemas de radar, localizaciones de lanzamientos, defensas aéreas y más. Los ataques causaron cientos de bajas hutíes y denuncias de daños a civiles.

Ahora Trump se pavonea por el Medio Oriente atribuyéndose el mérito de haber terminado otra guerra (¿la octava?), como un incendiario que regresa a la escena del crimen vestido de bombero y presume haber apagado el incendio, cuando pudo haber terminado el conflicto de Gaza hace tiempo simplemente advirtiendo a Netanyahu que Estados Unidos dejaría de financiar la guerra.

Este es un patrón en la historia estadounidense. Estados Unidos proyectó primero su poder cerca de casa, y México perdió la mitad de su territorio tras la guerra de 1846–48. Los marines desembarcaron repetidamente en Centroamérica y el Caribe a comienzos del siglo XX: Haití (1915–34), República Dominicana (1916–24), Nicaragua (1912–33) y Panamá (con múltiples intervenciones que culminaron en la invasión de 1989). Cuba fue invadida en 1898, ocupada varias veces después y escenario del fallido desembarco en Bahía de Cochinos en 1961. Para la década de 1930, el ejército estadounidense había intervenido más de treinta veces solo en América Latina y el Caribe.

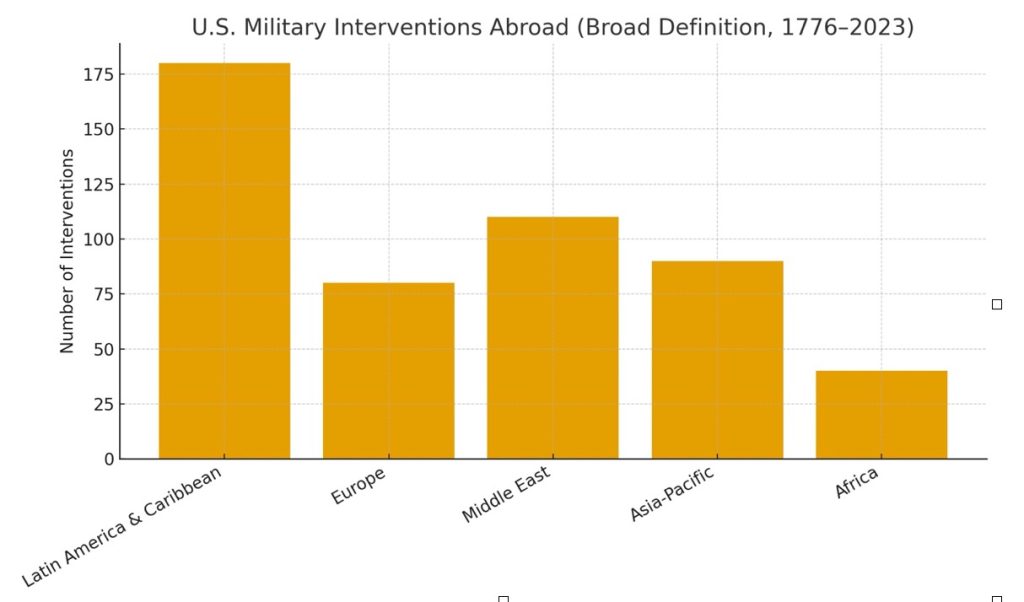

El siguiente cuadro muestra recuentos aproximados de intervenciones militares estadounidenses por región del mundo:

América del Norte y el Caribe dominan el registro temprano, reflejando la proximidad geográfica y los intereses estratégicos. Asia-Pacífico y Medio Oriente ganan prominencia en los siglos XX y XXI, mientras que Europa y África presentan menos intervenciones, aunque igualmente significativas.

América del Norte y el Caribe dominan el registro temprano, reflejando la proximidad geográfica y los intereses estratégicos. Asia-Pacífico y Medio Oriente ganan prominencia en los siglos XX y XXI, mientras que Europa y África presentan menos intervenciones, aunque igualmente significativas.

El patrón es inconfundible, y Trump lo ha continuado pese a su absurda búsqueda del Premio Nobel de la Paz. Durante casi dos siglos, Estados Unidos ha tratado la intervención como un instrumento de política rutinaria, no como una respuesta excepcional ante el peligro. La retórica—libertad, seguridad, democracia—cambia con la época, pero la práctica perdura: coerción en el extranjero sostenida por falsedades y apatía interna. La agresión actual, presente y planificada, contra Venezuela difiere de las ocupaciones de Nicaragua o los bombardeos de Hanói y Bagdad solo en la tecnología y el pretexto. La continuidad más profunda es moral: la convicción de que la fuerza estadounidense lleva en sí misma su legitimidad y que las vidas estadounidenses valen mucho más que las demás. Hasta que esa ilusión no se confronte, el mapa del poder estadounidense seguirá siendo un registro no de defensa, sino de hegemonía.